在裝修中,“活線工藝”常被宣傳為“能隨意抽動(dòng)電線”的技術(shù),但不少業(yè)主入住后發(fā)現(xiàn):明明驗(yàn)收時(shí)電線能抽動(dòng),幾年后需要維修卻卡死不動(dòng)!這背后,其實(shí)是施工方對(duì)“活線工藝”的認(rèn)知存在誤區(qū)。真正的活線工藝,遠(yuǎn)不止“抽得動(dòng)”這么簡(jiǎn)單。

誤區(qū)一:彎頭越少越好?數(shù)量≠質(zhì)量

傳統(tǒng)施工中,工人常通過增加彎頭數(shù)量適應(yīng)復(fù)雜布線,但彎頭超過3個(gè)時(shí),電線摩擦力劇增,抽線阻力顯著上升。真正的活線工藝需嚴(yán)格限制彎頭數(shù)量(單路徑建議≤2個(gè)),并通過裝配式彎頭替代人工彎管。裝配式彎頭采用標(biāo)準(zhǔn)化弧度設(shè)計(jì),例如:90度大弧彎、上墻彎、135度T型彎等,可避免人工彎管弧度不足導(dǎo)致的線纜卡頓、管壁變薄、開裂等問題,從源頭保障線路靈活性。

誤區(qū)二:線路“橫平豎直”就是規(guī)范?路徑規(guī)劃更重要

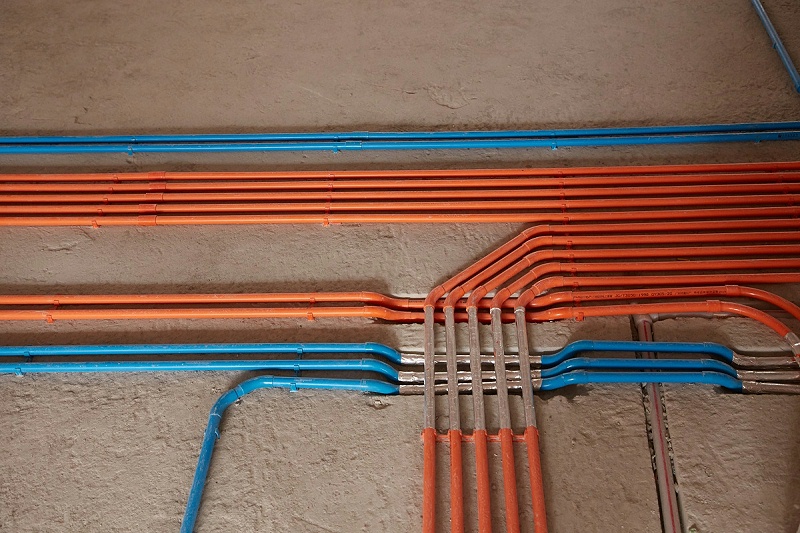

“橫平豎直”的布線看似整齊,但若路徑設(shè)計(jì)不合理,影響后續(xù)維護(hù)使用。施工中需遵循以下原則:

① 單回路直線優(yōu)先:避免多回路交叉,減少轉(zhuǎn)折點(diǎn);

② 強(qiáng)弱電分離:平行間距≥30cm,交叉處采用管道過橋處理,避免信號(hào)干擾;

③ 線管直徑適配:復(fù)雜電路建議選用20mm線管,確保線纜截面積≤管內(nèi)容積40%,為散熱和抽線留足空間。

誤區(qū)三:活線工藝不用考慮二次改造?

多數(shù)施工中,線管路徑以“連通”為首要目標(biāo),但未預(yù)留分段檢修節(jié)點(diǎn)。當(dāng)后期需更換局部線纜時(shí),工人不得不破壞整段管線。因此,施工時(shí)應(yīng)結(jié)合活線專用配件(如:裝配式彎頭、線盒、8mm單線管、直接頭等),將線路拆分為獨(dú)立單元。特別是長(zhǎng)距離布線時(shí),每8-10米設(shè)置可拆卸節(jié)點(diǎn),后期維修時(shí)僅需斷開節(jié)點(diǎn),即可實(shí)現(xiàn)局部抽線,避免全段報(bào)廢。

大家要切記:活線工藝的核心是“為未來留余地”,選擇標(biāo)準(zhǔn)化配件與科學(xué)規(guī)劃,才能讓家裝電路真正“活”起來!